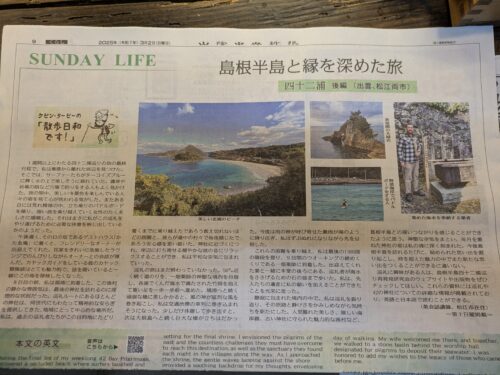

今日の山陰中央新報、ケビンさんの連載記事、かたゑ庵紹介

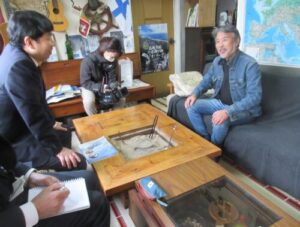

ケビンターピさん。

彼は、山陰中央新報に英語と日本語で、連載記事を書いていますが、

本日の記事にかたゑ庵に来られた時のことを書いていただいています。

詳細は山陰中央新報をご覧ください。

島根半島の魅力は、私のところへ来る方々が実感し、その興奮を私に伝えてくれます。

ケビンターピさんもそのひとり。

かたゑ庵のカヤックにも触れています。

カヤック体験ツーについては3月末くらいからスタートしようと思っています。

カヤックツアーは、春と秋がベストシーズンです。

なお、本日の新聞を読んで、

ジオガイドの井上さんこちらのページでコメントいただきました。

ありがとうございました。

「かたゑ庵かわら版2019年」

「かたゑ庵かわら版2019年」