UMINOMADOのTAKAさん、かたゑ庵来たる!!

クラウドファンディングで支援していただきましたTAKAさん。

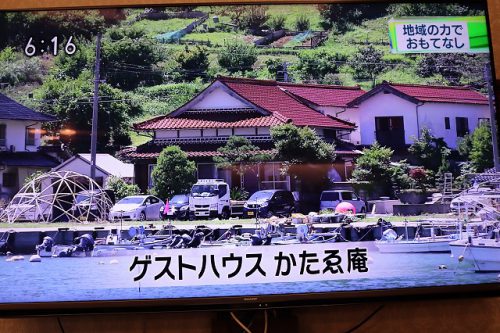

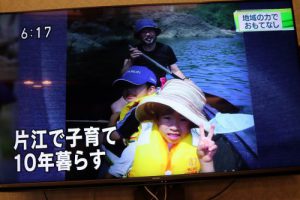

同じ美保関町でゲストハウスを1年半くらい前からオープンしています。

すでにスーパーホストの称号も得ておられ

どんなかただろうと

お会いするのが楽しみでした。

そして本日、クラファンのリターンとして宿泊+民食で来ていただきました。

お連れの方があるとのことでしたので、

奥様をお連れになってくるのかと思っていましたら

以前からよく知ってました、美保館の定秀さん。

まずは民食に行かれ、

歓待を受け、

またかたゑ庵のラウンジでは

地元のメンバーも集まり

語りあいました。

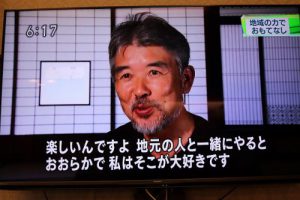

今回は、TAKAさんにゲストハウスの運営にかかわる様々なアドバイスをいただきました。

早く聞いておけば、無駄な出費をしなくてすんだことや

これからの運営にとても参考になる助言もいただきました。

クラファンでご支援いただき、

また貴重なお話が聞けて、

感謝の気持ちでいっぱいでした。

これからも美保関を一緒にもりあげていこうと

思います。

TAKAさんありがとうございました。

UG